2007年9月25日

ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」が読みやすく再訳されて、40万部を超えるブームだと言います。やはり、そんな時代なのかな、と思うのです。わたしは、「罪と罰」などの長編を読みきる根気がなく、「地下室の手記」などの比較的短編しか読んだことがありませんが、ドストエフスキーがきわめて現代(今のことです)的な魂の持ち主であることはよく理解できます。絶望と懐疑の中で苦悩する「個の意識」が際立った作家なのでしょう。

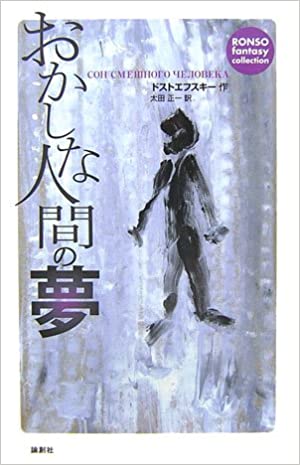

最晩年に書かれた「あるおかしな男の夢」はそんな面が色濃く出でいる作品です。この短編は独白調で始まります。

「おれは、小学校で、それから大学で勉強したが、どうだろう。おれは、学問すればするほど自分がおかしな人間であることを、いよいよはっきり知ったのだ。」

「結局のところ、おれにとって学問は、深く没頭すればするほど、結局のところ自分がおかしな人間であることを証拠立て、説明するためにのみ存在したようなものだ」

まるで、「おれ」とは現代人の魂全体を、学問は現代思想・科学そのものを暗示しているようです。

絶望と懐疑に打ちひしがれた男は、町で出会った助けを求める少女に冷たく、邪険な態度をとり いよいよ、自殺を決意して部屋に帰ります。

「おれがズドンと一発やったら、世界もなくなってしまう。少なくともおれにとってはそうなのだ。」

男は首尾よく、自殺をとげる前にと破廉恥な夢想にふける。夢想にふけるうちに男は眠りこけてしまいある長い夢を見るのです。この夢が、いわば「明晰夢」の形をとって現れ、一夜のうちに絶望に打ちひしがれた男の魂を一変させてしまいます。その「夢」は彼の人生そのものを根底から覆してしまうのです。そして、目覚めた後に自分がまったく一変してしまったことに気づきます。

『計り知れない狂喜の念に全存在をゆさぶられ、自分は真理を見た、という確信が『今こそ生きるのだ』という衝動に変化するのを感じる。「おれは見た。だから知っているが、人間は地上に住む能力を失うことなしに美しく幸福なものとなりうるのだ。悪が人間の常態だなんて、おれはいやだ。そんなことは本当にしない。どうしてこれが信ぜずにいられよう、おれは真理を見たのだもの・・おれは見たのだ、しかと見たのだ。そしてその生ける形象(かたち)が永遠におれの魂を満たしたのだ・・・・」

この小説はまさに現在のわたしたちが向き合っている魂のありかたとその救済を最も深いテーマとして扱っているように思われます。

是非、読まれることをお奨めの一冊です。