2013年6月4日

はい、どっと・こむばんは(=^o^=)やまねこ庵でございます。

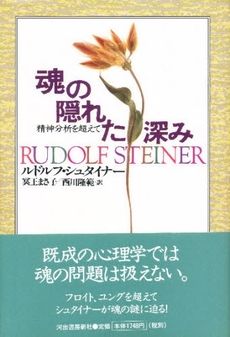

ルドルフ・シュタイナーの心理学テキスト『魂の隠れた深み』は謎の多いテキストです。

『魂の隠れた深み』・・精神分析を超えて ルドルフ・シュタイナー著 冥王まさ子/西川隆範訳 (河出書房新社)

わたしたちは、きわめて心理学的な時代に生きています。依存症、神経症、うつ病、心身症、 コンプレックス、セラピー、アダルト・チルドレンなどなどメンタル・ヘルス用語として 心理学的世界は日常的な用語となっています。 アンリ・セリエのストレス学説などは、もっと広範に通念化した心理学用語でしょう。

シャルコー、ブロイアーらの学説を背景に革新的理論として生まれたフロイトの精神分析 の登場以降20世紀は精神生活においては、心理学の大衆化の時代と言える面もあるのでは ないでしょうか。

フロイト・ユングと同時代を生きたシュタイナーがこの潮流をどう見ていたかが、 本書のテーマです。

「既成の心理学では、魂の問題は扱えない」とシュタイナーは言います。

また、「現代心理学は4分の1の真理である」という一定の留保も含ませつつフロイトを中心に 精神分析学のあり方を批判してゆきます。 その批判の精緻さ驚くばかりです。

フロイト以降の心理学史はシュタイナーによる批判を補完する方向にあることは、近年の構造主義 や認知科学、超個心理学の流れを見てもあきらかでしょう。

しかし、現代は心理学的志向がともすれば「医原病」ともいえそうな複雑な事態を招いていることも 否定できないと思います。 適応障害だ、いや解離性障害だ神経衰弱だなどなどと精神医学用語が一人歩きして、病理という コンセプトに行き着けば何かを理解したような気になる傾向はまさに「魂を置き去りにした心理学」 のようにも見えます。

本書の序文は現代の心理学の泰斗であるダラス人文科学研究所長ロバート・J・サデーロ氏による 「難解」なシュタイナーの心理学解説です。 この序文が難解に思われるのは、決して、彼のせいではなく、わたしたちに原因があるようです。

『魂という複雑な現象』を単純にメカニズム化したり構造化したり、レッテルを貼って納得しよう とするわたしたちの魂の傾向がそう思わせるのではないでしょうか。 氏は序文の中で「心理学がもたらす努力は精神療法よりはむしろ教育の領域でなされるべきものだ 」と語り、むしろ芸術に近いものと捉えています。 シュタイナーが押し開いた新しい次元は、サイコロジーを「プシュケーの科学」まで高めるもの なのであろうし、それが人智学の本質をなしているのではないでしょうか。

超個心理学者のケン・ウィルバーはわたしたちの精神生活は4象限にまたがると指摘しています。

1.個的・身体的 2.個的・精神的3.集合的・社会的 4.集合的・精神的 そして現代のスピリチュアリズムを前個的段階・超個的段階の相互的錯誤と混迷を徹底批判して みせました。それがシュタイナー没後60年目のことであることからも、この書の先見性と深い 洞察が伺えます。

現代はシュタイナーのフロイト・ユング批判と決して無縁ではない時代のような気がします。 本書は人智学を学ぶ人にとってはきわめて重要なテキストのひとつでとも言えます。 シュタイナーから見れば心理学はいまだ確立されざる若い学問とも言えるのではないでしょうか。