2009年2月20

翌日は、朝は少しゆっくりして出発しました。旅のお供をいただいた方々を紹介しておきましょう。

今回のツアーは、旅行会社サライのガイドのOさんと企画お世話人のチベット僧の林さんを中心に10人のメンバーが集まりました。ほとんどは林氏の『仏教講座』受講者の面々です。多くは名古屋方面の方々ですが、四国からはわたし一人でした。とはいえ、くったくのないメンバー構成で和気藹々とこの聖地巡礼の旅をお供いただいたのでした。

さて、この日は午前は平和セレモニーに参加して読経とお祈りに専念した後、バスで聖地観光です。

途中、竹林精舎跡によりました。現在は大きな公園になっています。中央に池があって竹が群生しています。竹林の中で雨露をしのいでいたのかもしれません。

そして、お釈迦様が様々な法を説いた場所として知られるラジキールに向かいました。

ブッダガヤ近郊の山岳地帯です。仏典にしばしば登場するビンビサーラ王の居城があった山です。

インドの交通は多くは鉄道かバスなのですが、道路は舗装路は限られていてデコボコ道はなかなかスリルがあります。ジェット・コースターに乗っているようなもので、文字通り目玉がひっくり返るようなジャンプを繰り返します。さらには運転マナーなどないにひとしく、だれかれかまわず警笛をけたたましく鳴らします。これもインドらしさかもしれません。

険しい道を越えて、ラジキールの山頂近くまで。王の居城跡は長々と石畳の城砦路が残っています。

2500年前の城跡だけあってすでに礎石だけですが、おぼろげにお釈迦様の時代が偲ばれるようです。

仏典によるとこの地でお釈迦様は、法華経や阿弥陀経を説かれたとのことです。仏典では王舎城と呼ばれています。参道には野サルが沢山いて、さらには何食わぬ顔の牛が人みたいに行き来しています。

山頂近くの洞窟は、仏弟子のアーナンダの瞑想窟。なんともいえないバイブレーションを感じました。

お釈迦様の時代から仏弟子たちはしばしば洞窟で瞑想三昧の修行をされていたようです。

山頂城砦跡で、みんなで般若心経をあげました。この地は般若経の舞台とも言われています。

山頂から眼科に広がる風景は確かにお釈迦様も見ていた筈です。

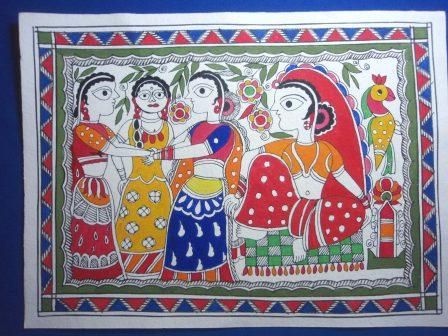

ラジキールでは、日本寺関係のホテルでパトナから来た画商さんとも会い、念願のミティラー・アートも無事買い付けられました。画商さんによるとこの秀逸な民族アートは、昨年の洪水で多くの貴重な作品郡が失われたそうです。紙などだけでなく伝統的に家屋の壁にも描かれてきたのです。

日本に帰ったら、じっくりと法華経を読み直してみたいと思ったものでした。日本人にとっては親しみのある般若経・阿弥陀経・法華経の舞台を訪ねられたことは感無量でした。

現在は岩山の趣のあるラジキールですが、当時はもっと緑が多かったのかもしれません。

お世話人の林氏から興味深いお話がありました。

お釈迦様の入滅後弟子たちが集まって、お経の第一結集がなされたのがこの地だというのです。

ここには温泉があって弟子たちは温泉に入ったそうです。お釈迦様も大変好まれた場所ということからしばしば大乗仏典に登場する聖地です。