2007年12月16日

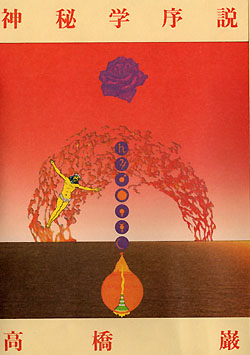

本書は1975年初版の記念碑的な作品と言えます。

わたしは、80年になって始めて読んだので、すでに5年が経過していたことになりますが、以来27年間の 愛読書です。

神秘学と現代のわたしたちの意識とのつながりの必然性のようなものが切実に伝わってくる内容です。

「愛のラディカリスト」「認識の光」「ヨアキム主義の系譜」「フロイトとユング」『シュタイナーの認識の行法』など現代人の魂にとって神秘学が何を語りかけるかが詳述されています。

高橋氏が強調するのはユングやシュタイナーなどの思想の根底に流れる「個体主義こそが、現代人の魂の危機を救済しうる原理となりうる」ということではないかと思います。

あらかじめ与えられた社会規範や共同体原理に帰属することでは、もはやわたしたちは精神の安らぎを 得ることは困難なほどに「意識が明るく」なっています。

それはシュタイナーが言う「悟性魂から意識魂へ」時代意識がシフトしているためと思われます。わか り易く言えば、家族や地域共同体などのなかにもはや、故郷を見出せない孤独を誰もが抱える時代なのです。

そんな孤独な魂が、調和を得る指針として現代神秘学の可能性を問う啓明の書となった本書はその後のシュタイナーの思想やシュタイナー教育の浸透の根底を支える思想的方向付けを網羅しています。

本書を再読してみて、特に重要と思われる「霊・魂・体・・人間三分説、ヨアキム主義の系譜」につい て要約しておきましょう。

「人間を考察する場合、それは勿論世界考察にもそのままあてはまるが肉体、心(魂)、精神(霊) の三分説をとるか、肉体と心(魂)の二分説をとるか、或いは肉体一元論の立場に立つかはわれわれ が自分の思想を獲得する行為の原点ともいうべき基本的な態度決定の問題であり、その重要性はいくら強調しても、しすぎることはない。」

「古来、秘儀内容の漏洩は死をもって贖うべき重大な犯罪行為だったが、それはゲーテやシラーが活躍した時代になっても本質的には変わりなかった。それが19世紀後半に、まだ一般に公開すべき時期ではないという声のなか、神秘学が登場してきた。その背景には当時急速に台頭してきた唯物論的人間観にたいする深刻な危機感と対抗意識があったと思われる。」

「古代インドからグノーシス主義にいたる古代神秘学では、人間を肉体と魂(心)と霊(精神)の三要素からなる統一体とみる人性三分説の立場がとられていた。それが中世以降、魂の救済企業たる教会が不当にも個人の内から霊性を奪い去り教会制度の中に封印独占したため、個人が救済されるために は教会のサクラメントをとおして神の恩寵の導きにあずからねばならなくなった。

そのうえさらに近代科学が提唱する世界観によって魂までが肉体の一作用へと還元され、その実在性を否定されかねないほどになった。

このような時代に近代神秘学は正当にも物質世界の外に再び魂の固有の領域を見いだし、さらに魂の源泉であり存在根拠でもある「内なる客観世界」=霊性の領域を個人のもとに再び取り戻そうとしたのだった。」

そして、これらの近代神秘学の根拠を「それは、聖書の中でもキリスト自身によって、『わたしは人々の上に「パラクレート」(助け主・聖霊)を送り、求める者は誰でも霊的な導きを自己の内に自覚できるようになるだろう』と語っているからだ。」と結びます。

中世のシトー会修道院長のヨアキム・ディ・フィオレは黙示録的なヴィジョンを受け取り次のような 預言をします。掟の下での旧約=父の時代、信仰の下での新約=子の時代の後、愛と自由と認識の下での聖霊の時代が到来すると確信したのです。そして、高橋氏はそのようなヨアキム主義の流れはシュタイナー、ユング、エルンスト・ブロッホ、グルジェブなどの現代思想にいたるまで脈々と 受け継がれており、近年大衆の霊的衝動にまで高まってきているという時代認識を明らかにしています。こうした思想史的な叡智にふれる体験はスリリングでさえあります。

改めて読み返してみると、わたしたちが住んでいるこの時代が、ヨアキムの預言のごとく「認識の光」と「愛と自由を求める聖霊の時代」であることが,痛感されます。

そして、これからの時代は魂の孤独な営みの中で個人が「たったひとりの秘儀参入」を実現すべく「霊的衝動」を抱えて、ひとりひとりが闇の中で灯りを灯してゆくのだろうと感じます

。

高橋氏は学生運動の終焉とともに大学の教職を辞して、1979年にルドルフ・シュタイナー研究所 (現在の人智学協会)を設立し、子安氏・上松氏などを招いてシュタイナーの学習会を始めます。

その後三氏は袂を分かつことになりますが、それぞれの立場で日本での人智学運動の基盤が整ってゆきます。

70年代は時代の大きな転換期だったのでしょうが、当時の状況を霊性という観点から高橋氏のシュタイナーの思想への傾斜を捉えなおすとそこには、学生運動の破綻と敗北感の中から、蘇ってきた・・・

「意識魂の火のようなもの」として本書が浮かび上がります。

それは、大学人にありがちな講壇の思想ではなく、生き生きと血の通った思想としての神秘学の魅力を余すことなく語りつくしていると思われます。